车内低频共振作为影响汽车驾乘舒适性的隐形杀手,长期困扰着广大车主,甚至有部分车主因此产生身体不适。

然而,近来有些网络声音却认为汽车低频共振问题与驾驶者个体感受有关,并没有相关实验数据支撑,算不上普遍性问题,只是个别车主在装神弄鬼。

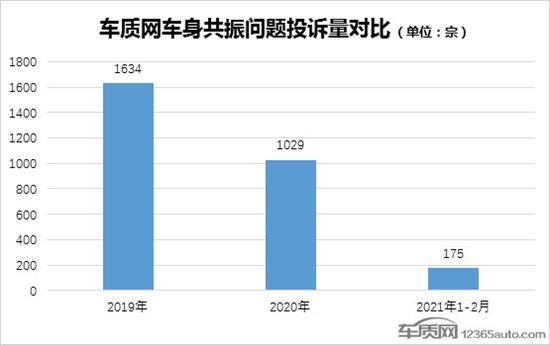

事实上真的是这样么?据车质网数据显示,2020年有关车身共振问题的投诉依旧多达逾千宗,2021年1-2月车质网受理的相关投诉已达175宗。

越来越多的车主深受其扰,这类感官质量问题已逐步成为引发消费者抱怨的典型投诉问题。

低频共振成因复杂 对人体影响不容忽视

据来自青岛的张先生向车质网反馈,其在2020年12月购买了某美系合资品牌SUV车型,车辆在正常工况行驶时,车内低频共振现象严重,尤其是驾驶位和副驾驶感受最明显,在车里待一会就感觉耳朵不舒服,类似去高原或者飞机起飞时耳朵的感觉,压耳感严重。

继而头晕脑涨,下了车还是久久不能恢复,听力受到影响有所下降。

目前车辆已经不能正常关窗行驶,对身体健康已经造成了影响。

来自广州的刘先生同样遭遇了这样的困扰。

据刘先生表示,其购买的某欧系品牌进口SUV车型,在时速40km/h以上时,车内开始出现低频共振情况,在驾驶过程中耳朵开始出现压迫、疼痛,这种情况在高速行驶时更为明显,甚至会产生恶心呕吐的感觉,刘先生认为这样的问题特别影响身体健康和驾驶安全。

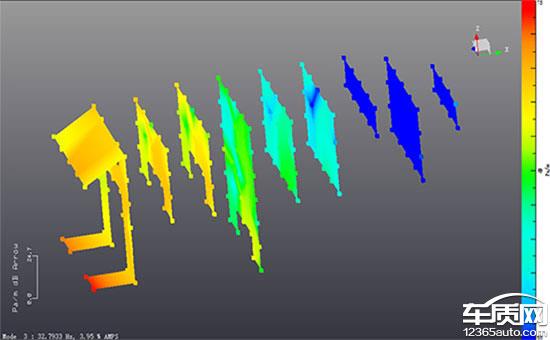

某品牌车型空腔模态测试分析

那么,这些车辆内的低频共振为何会令车主苦不堪言?这就与低频噪声有着直接关系了。

我们先来了解下什么是低频噪声,低频噪声与低频共振又有何关系。

通常情况下,人耳的听声范围在20-2000Hz,根据国际电工协会IEC581标准和我国的GB/T14277-93国家标准,可以划分为低、中、高三个频段,其中30-150Hz为低频段,150-500Hz为中低频段。

我们通常所说的低频噪音主要是500Hz以下的声音,与高频噪音不同,它给人的听觉响度并不强,容易被人忽视。

而车内的低频噪声,通常是由发动机排气噪声引起的,特别是发动机的二阶排气噪声最为显著,如果恰好和车身结构件(如:车门,顶棚,后背门,发动机盖等)的某个固有频率或者和车内空腔的固有频率接近,引起低频共振,就会放大发动机二阶排气噪声,车内乘员就会感受到很大的低频噪声。

当然每个人对于低频噪声的敏感度不同,所以这也是为什么在同一辆车上,有的人可以感受到压耳感,有的人则没有这种感觉,但无论有没有感觉,低频噪声是真实存在的。

早在2019年,车质网就曾在半消音实验室内针对某品牌出现问题的车辆进行过专业测试,通过对噪声传递路径的分析,噪声源识别以及车内空腔声场分布进行了测试。

测试结果显示,产生低频共振的源头来自于发动机,由于试验车辆发动机二阶频率较高,其产生的低频噪声激起了结构件的共振,将噪声传递给车内空腔,恰好又和空腔的某个固有频率接近,激起空腔气体共振,由于空腔形状设计不合理,产生共振后,噪声最强的地方恰巧在主驾驶和副驾驶处。

那么,由汽车低频共振进而引发的低频噪声对于人体有没有危害?相信这是车主们最关心的话题。

据了解,人体各器官的固有频率为3-17Hz,头部的固有频率为8-12Hz,腹部内脏的固有频率为4-6Hz。

当低频噪声的频率接近人体器官固有频率时,就会产生一系列危害。

德国神经科学家MarkusDrexl等通过对听力正常的志愿者在低频噪声环境下的听力测试发现,这些志愿者自发性耳声发射出现强弱震荡,这种变化虽然不代表听力受损,但意味着出现损伤敏感状态。

这一研究结果提示,如果长时间暴露于低频噪音声音环境中,听力可能会发生持续性损伤。

此外,有医院专家也指出,由于低频噪声可以直达人的耳骨,长期处于低频噪声环境下,人体器官容易发生共振,使人的交感神经紧张,心跳加快,血糖、血压升高、内分泌失调, 容易造成神经衰弱、失眠、头痛等各种神经官能症,而心脏、脾、肝、肾都会受到一定程度的损伤。

甚至有报道指出,低频噪音对孕妇及胎儿也会产生影响,造成胎儿夭折或畸形。

此外,由于低频噪声属于被迫接受,能使人烦恼激动、易怒,甚至失去理智。

通用国标水土不服 可参考性有所欠缺

事实上,低频共振和低频噪声在我们的日常生活中普遍存在,比如工业建筑领域、城市环境等,但都有相应的强制性国标进行监管,如GB 10070-1988《城市区域环境振动标准》、GB 50190-2020《工业建筑振动控制设计标准》等。

反观汽车行业,在这方面似乎并没有相关国标可以参考。

就此车质网采访了北京理工大学车辆工程系董明明教授,据董教授表示,目前国内在振动与人体舒适性相关联的只有一个系列的国家推荐标准——GB/T 13441《机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价》。

其中主要涵盖交通工具(水、陆、空),机械设备和工业活动使人暴露于周期的、随机的或者瞬态的机械振动中,这些机械振动会影响人民的舒适性、活动和健康,但其中并未规定振动暴露极限,只是定义了相关的评价方法。

董教授认为,由于该标准参考国外ISO 2631标准,属于通用性标准,在实际实施过程中很容易产生水土不服的情况。

首先,现行的标准并非汽车领域专属,特别是乘用车领域,由于乘用车在使用和振动特性上与其他机械存在较大差异,因此评价标准无法完全适用;有很多国外文献显示,由于国外无法进行较大规模的试验,ISO 2631标准和实际的评价结果存在非常大的差异,而中外人种生理特征上的不同,这种差异会进一步发大,导致实际应用中出现结果偏差;此外,由于车辆振动环境复杂,除了垂向线振动外,还有纵向、横向以及俯仰、侧倾和横摆的角振动,这些都是会对人体舒适性形成影响的因素,而这些因素都是该标准所无法涵盖的。

因此,简单套用通用的振动舒适性评价标准,是很难获得和驾乘人员一致性的评价。

更重要的是,现行的评价标准中,缺少对振动中人体生理特征实验数据的采集和参考,因此无法就振动对人体舒适性造成的影响进行量化指标评价。

消费者维权受阻 呼吁适时推出新国标

正是由于国内缺乏针对汽车特别是乘用车有指导意义的国家标准,导致国内主机厂往往都是按照各自内部的车辆振动标准进行设计和生产,对于车辆振动舒适性的重视程度不够,从而也易引发前文提到的与低频共振相关的感官质量问题。

而对于消费者而言,相关国家标准的不完善,一方面在对于低频共振问题的判断上有所疑虑;另一方面,一旦就此产生维权行为,将陷入无标准可依的被动境地,不利于维护消费者自身的合法权益。

据车质网数据显示,在2020年受理的车身共振问题投诉中,绝大部分投诉均未得到妥善解决,撤诉率仅为18.1%。

在接受采访时,董明明教授也表示希望呼吁国家应尽快将制定车辆振动舒适性标准提上议事日程,结合乘用车结构特点以及国内人群生理特征,采用主观评价和人体生理特征指标相结合的方式,推出完全自主的,适合中国汽车行业发展的国家标准。

一方面可以对汽车生产企业起到一定的指导作用,规范企业生产行为;另一方面也有利于保护消费者的合法权益,为消费者理性维权提供可靠依据。

更重要的是,对于提升我国全球范围内汽车振动研究领域的权威性,也将起到积极推动作用。

总结:

虽然车辆低频共振问题产生的原因相对复杂,但对于驾乘人员舒适性的影响是显而易见的,特别是低频振动引起的低频噪声,对于人体健康也会产生不利影响。

如何让广大车主远离低频共振问题困扰,合理维护自身合法权益,适时推出车辆振动舒适性国家标准势在必行,而这需要消费者、媒体以及国家相关部门等多方的共同努力。