自2014年开始,我国新能源汽车在政策的扶持下经历了爆发式增长。

据公安部数据统计,截至2021年3月,全国新能源汽车保有量达551万辆,其中纯电动汽车保有量449万辆,占新能源汽车总量的81.53%。

按照行业内普遍实行的动力电池8年或12万公里的质保政策推算,最早上市的一批新能源汽车,其动力电池已经处于退役期内。

公开数据显示,2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,预计到2025年动力电池退役量将接近80万吨。

光大证券3月研报认为,三元与磷酸铁锂电池回收在2030年将将形成千亿市场规模。

种种迹象表明,动力电池回收行业将是一片巨大的蓝海。

然而,由于整个行业仍处于发展初期,在这看上去很美的市场背后,多方因素导致行业乱象不断。

千亿市场催生行业乱象

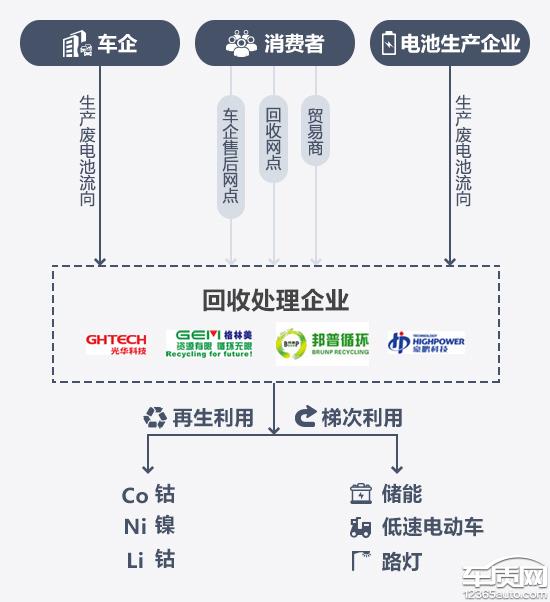

据了解,动力电池回收一般分为两种形式,梯次利用和再生利用。

梯次利用主要针对由于容量降低而无法满足纯电动车使用的电池,通过必要的检测、分类、拆分、电池修复或重组后,应用到储能、UPS 电源、低速电动车等领域进行二次利用;而再生利用则是将动力电池进行拆解破碎后,通过化学或物理过程获得有价值的再生资源,如钴(Co)、镍(Ni)、锂(Li)等贵金属。

由于动力电池回收涉及到厂房、技术、安全环保等多方因素,目前国内合规的电池回收企业数量较少,2018年至今,工信部公布的两批符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件的电池回收企业共有27家,其中包括了格林美、华友和光华科技等上市公司。

然而,受行业不规范,政策法规不健全等因素影响,目前实际流入工信部白名单企业的动力电池比例较小。

此前新华社曾撰文揭露新能源汽车电池回收乱象,称部分退役动力电池流入小作坊等非正规渠道。

有业内专家认为,之所以会出现这种劣币驱逐良币的情况,与当前政策监管和产业规范滞后有关。

目前,动力电池回收市场仍属于卖方市场,说直白些就是谁出的钱多,就能获得更多的动力电池资源,卖方并不会在意对方是否有合规资质。

记者在某二手交易平台上搜索发现,售卖磷酸铁锂电池的个人或商家数量众多,且大部分都被平台认定为信用极好,交易量也颇为可观。

与正规电池回收企业在基建和环保等方面投入大量成本相比,小作坊在这方面投入较少,在回收利用过程中舍弃了电量检测、放电以及环保处理等关键环节,运营成本要低很多,因此在回收动力电池的过程中有更多的议价空间,而正规企业反而面临着无米下炊的窘境。

面对高额利润,促使小作坊在不断加速动力电池的回收。

据不完全统计,当前正规渠道电池回收利润中,电池梯次利用的利润大概是电池回收价格的15%左右,而非正规渠道的利润要比这个更高。

此前曾有媒体报道称,小作坊在将电池回收后,普遍采取的处理方式是将其进行拆解,将钴、锂等贵金属提炼出来进行销售。

以不可再生的钴金属为例,截至发稿时的最新价格为34.65万元/吨,而历史最高价格曾达到每吨60多万元。

尽管电池回收市场前景广阔,但随着这些小作坊的不断涌入,为了获取高额利润而多次倒买倒卖、哄抬价格,不仅削弱了正规企业的竞争力,同时也扰乱了电池回收行业正常的市场秩序,影响供需平衡。

据经济观察报此前报道显示,某非正规回收企业回收三元锂电池的报价为15000元/吨,而正规企业回收的价格约为10000元/吨,甚至更低。

更重要的是,由于这些小作坊不具备专业的设备和电池处理技术,在处理回收的动力电池过程中,易引发安全和环境问题。

比如,废旧电池存在燃烧爆炸的风险,电池内的电解液、氟/磷化合物等泄漏造成环境污染风险。

行业乱象不断 探索多种可行解决方案

动力电池回收流程

事实上,与欧洲和日本等国家相比,我国在电池回收领域起步稍晚,相关政策法规稍显滞后,动力电池回收体系尚不完善。

不过,从2016年-2018年工信部及各部委密集发布的一系列与电池回收有关的技术标准和管理政策可以看出,国家对于电池回收行业是非常重视的。

其中,2018年2月工信部等七部委联合印发的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》意义重大,办法不仅明确了汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任,建立了统一的溯源信息系统,同时还要求电池生产企业、汽车生产企业及时通过溯源信息系统上传动力蓄电池编码及新能源汽车相关信息。

然而,在这些政策实际落地后,实施过程依旧困难重重,这其中电池回收渠道成为最突出的难点。

目前,尽管在工信部的要求下,车企和电池梯次利用企业在全国范围内建立起近万家的回收网点,但实际利用率却很低。

据央视财经记者调查显示,在这些回收网点中,现场存放的十几块电池包里常常只有一、两块来自私家车,更多的是来自各类出行服务公司报废的运营车辆。

实际上,电池回收市场中的参与主体是汽车贸易商,二手车商往往是电池回收的首站,但由于对电池回收缺乏成熟的体系,废旧的动力电池很容易流入非正规渠道。

因此,应对电池回收行业市场乱象,解决动力电池回收难题,需要企业、政府等多方合力推动。

首先,政府部门可以鼓励以车企为主建立一体化溯源监管平台,将动力电池回收利用产业链企业全部纳入回收监管体系中,如汽车经销商、汽车贸易商、机动车报废回收企业等,由政府对回收流程统一监管。

特别是机动车报废回收企业,现行的《报废机动车回收管理办法实施细则》中虽然有关于新能源车报废的内容,规定了回收拆解企业应将报废新能源汽车动力蓄电池编码、数量、型号、流向等信息录入国家电池溯源平台。

但对于新能源整车报废的规定并不明确,其中条款对于新能源汽车动力蓄电池不齐全的,只需要机动车所有人书面说明情况即可,并未强制必须整车报废。

这样未来就有可能出现新能源车在缺失电池的情况下进行报废,动力电池的流向也就无从查起。

其次,可以参考和借鉴美国和日本等国家的成熟经验。

早在2018年,丰田和日产等多家汽车厂商合作启动了汽车锂电池回收项目,并交由日本汽车循环利用协作机构运营,该机构在日本全国范围内建立电池回收工厂,收入来源于汽车厂商缴纳的退役电池处理费。

这种操作模式,不仅建立了有效的废旧电池回收体系,降低回收成本,而且在监管层面也更加聚焦,有利于规范行业的发展。

事实上,目前国内一些主机厂和电池生产商都以不同形式构建了电池回收系统,有的是自己投资建厂,有的则是与第三方回收企业合作。

但目前仍处于各自为战的阶段,未来如果能在政府指导下形成一个统一的联盟,或许能有效改善当前电池回收行业中存在的种种乱象。

再次,目前国内电池回收企业正规军数量较少,进入工信部白名单的电池回收企业只是推荐性的合作企业,代表的是行业规范,而并非是强制性的市场准入门槛。

因此,某家企业只要经营范围允许,且环评、安全合规,就可以开展电池回收业务,这样也会造成监管层面的困难。

因此,建立一个适当的行业准入门槛,采用认证机制,并在政策层面给予认证企业支持,比如各类补贴等,一方面可以调动企业的积极性,另一方面也有利于鼓励和引导更多有实力的回收企业进入监管体系。

更重要的是,希望国家层面能制定和出台相应的惩罚政策,对于非正规电池回收经营行为予以严厉打击。

另外,由于目前国内动力电池的归属权大多集中在C端,出于利益考虑,部分消费者在车辆出售或报废时有可能会选择将动力电池单独售卖,因此提高消费者电池回收意识,加强与电池回收有关的科普和教育工作也很有必要。

通过地方各级政府在各类信息渠道的宣传,告知消费者电池回收的重要性、合法合规的回收流程,以及通过非法渠道出售动力电池将有可能产生的危害等,引导消费者通过正规渠道去更换电池或报废车辆。

写在最后:

数据显示,我国目前企业名称或经营范围包括电池回收的相关企业超过3000家,但其中多为中小企业,难以形成规模效应,回收再利用缺乏有效的商业模式。

从国内新能源市场的发展势头来看,动力电池回收的蓝海将一直存在,然而在妥善解决行业乱象,建立完备的动力电池回收体系之前,还要继续等风来。

据了解,工信部在今年4月7日发布的《工业和信息化部2021年规章制定工作计划》中已明确将《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》列入加快审查的项目。

相信在未来正式出台后,电池回收行业规范将有望更细、更严,届时就真的离风口不远了。